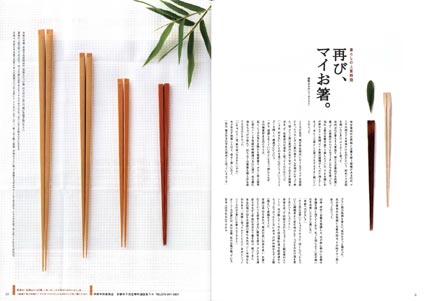

再び、マイお箸。

自分専用のお茶碗とお箸を使う習慣があるのは、

アジアの国々でも日本だけなのだという。

初めてその話を聞いたときは、アイタ!と思った。

当時はわが家も4人家族で、娘たちがおもしろがる尻馬に乗って、

お茶碗のかわりにカフェオレボウルを使ったり、

海外土産のお箸を並べて楽しんでいた。

それを機にわが家からマイ茶碗、マイお箸の習慣が

すっかり消えてしまって、夫と二人暮らしに戻っても

ずるずると続いていたのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところが先日、娘が学生時代にホームステイでお世話になった

フランス人一家の息子さんが遊びにやって来た。

彼、アラン君は東京の大学で学び、そのまま就職も決まって、

卒業旅行の途中に寄ってくれたのだった。

「じゃあ、何かおいしいものを食べに行こうよ」とリクエストを聞くと、

蕎麦がいいという。

「あら、遠慮しなくていいのよ」ともう一押ししたが、

大の蕎麦好きなのだそうだ。

低くジャズが流れる静かな蕎麦屋で、アラン君は器用に

肴のニシンや豆腐の味噌漬けを口に運び、ぬる燗の酒をちょっぴり呑んで、

打ち立ての蕎麦を控えめな音でスルスルとすすった。

「いやぁ、アラン君、箸の使い方がきれいやね」

夫が思わず感嘆したほど、品よく美しいのだ。

「私は、箸が日本の文化の頂点だと思っているんです」

アラン君の高尚な答えに、耳がチクッと痛かった。

自分専用のお茶碗とお箸の話は、その時アラン君に教わったのだった。

・ ・ ・

以来、改めてお箸を意識した。

夫が妙に熱心にお箸の老舗を探し当ててくれた。

きっと同じように耳が痛いのを自覚したからに違いない。

「京都へ行かない?」

「まだ花には早いでしょう?そうだ、行くんだったらついでに

銀閣寺まで足を伸ばして、つばきの生け垣を見てみない?

久しぶりだし」

用事を着くって出掛けるのもちょっとした脱日常のイベントだ。

夫が探してくれた店は堺町通を四条通からちょっと下がったところにある。

江戸中期からずっと箸一筋という老舗だそうだ。

京都は寺社もあれば、格式の高い料亭も多い。

お箸へのこだわりも尋常ではない顧客を抱え、

それぞれを満足させながら平成の今日まで箸を作り、商ってきた。

目玉の飛び出るお値段の箸もあれば、ごく手頃なものもある。

「実際に持ってみてください。自分にしっくりくるのが一番いいお箸なんですから」

かくしてわが家には、夫のお箸、私のお箸が揃っている。

日本の文化なんですから。

●写真のお箸は京都の老舗、

市原平兵衛商店の「京風もりつけ箸」(大中小)。

細い先端が扱いやすい。

裏側の上部が削ってあるので、

ほっこり煮たお芋などをくずさずはさんだり、

カラシなどを取るヘラにもなる。

右端は、民家の天井裏で百数十年もの間燻された竹を用いた、

すす竹の「みやこばし」。驚くほど軽く優雅。

先端はさらに削って食材をつまみやすくしてあるのも、

こちらのお店で考え尽くされた工夫の一つ。

■デザイン/(株)スタジオVIS ■フォト/(株)山岸スタジオ

- ●人からパワーを

- 10/15

書を感じてください。 - 10/09

和鉄は生きている。 - 10/01

明治の夢、国産紅茶をつくる。 - ●隠れ名店を捜せ!

- 09/04

尼っ子自慢の“和の心” - 05/07

受け継がれる京銘菓 - 04/02

小さな店の極上プリン - ●森野みなみessay

- 07/01

遠足いきますか、おべんと箱 - 08/31

幸運を呼ぶガラス。 - 04/02

再び、マイお箸。 - ●マチコの好奇心一直線

- 07/01

コピ制ホームページ - 09/22

成田エクスプレス - 03/03

盆梅展

学生時代を送った神戸で39年ぶりに教養課程の中国語クラスの同窓会に参加した。いい歳こいて30分後にはみんな子供だった。